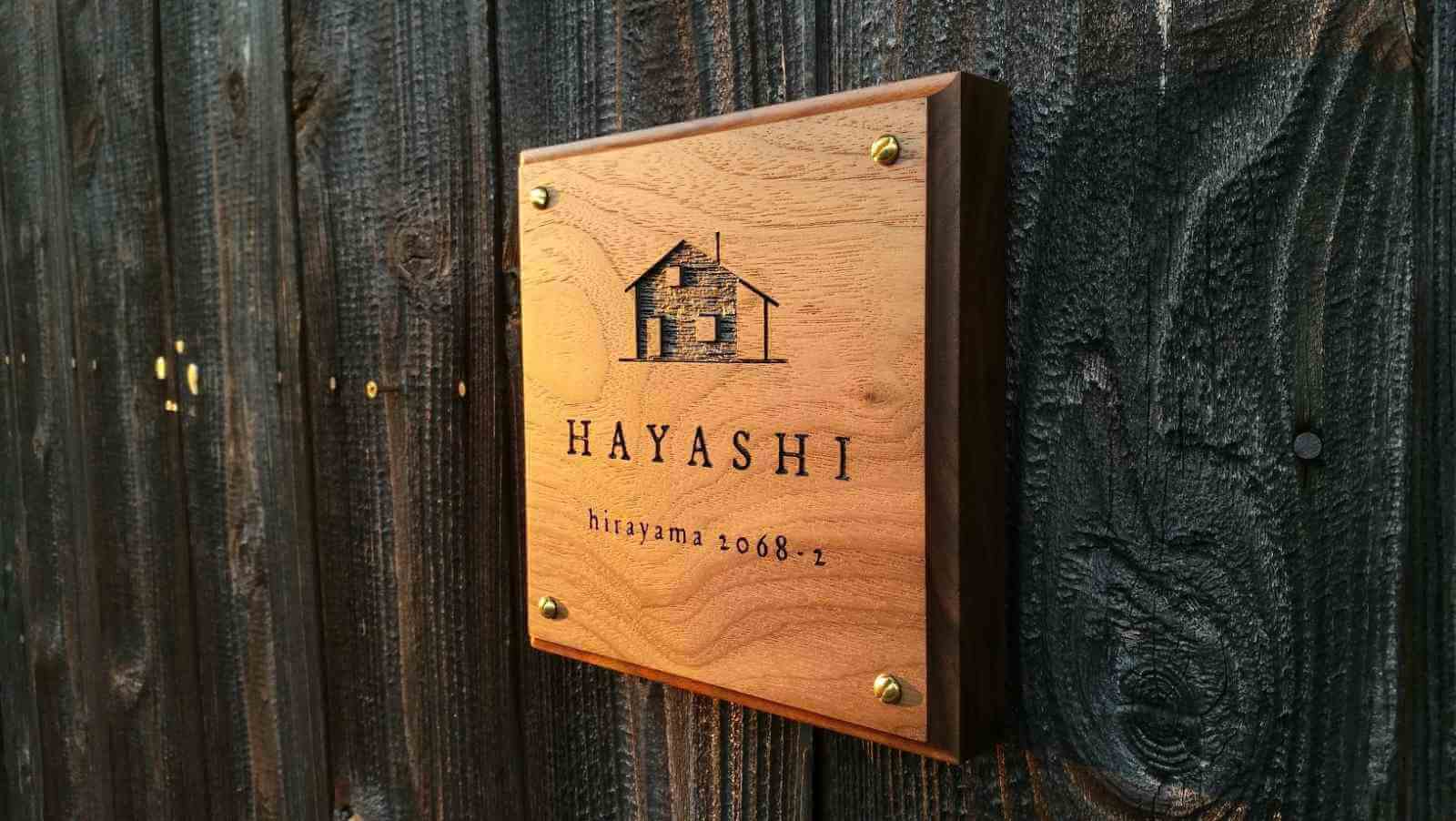

今では当たり前のように戸建ての玄関先に見られる「表札」。

とくに木製表札は、自然な風合いや温もりがあり、住まいの雰囲気にやさしくなじむことから選ばれる方が増えています。

では、この「表札を掲げる」という習慣は、いつ頃から始まったものなのでしょうか。

大正12年 関東大震災と、表札のはじまり

1923年、大正12年に発生した関東大震災。

首都圏を襲った大地震と火災によって、家を失った人々はバラックや仮設住宅での生活を余儀なくされたといわれています。

そのような状況の中で、混乱を少しでも減らすために必要とされたのが「名前」でした。

避難所や仮設住宅では、

- 誰がどこに暮らしているのか

- 郵便物や連絡を誰に届ければいいのか

- 家族や知人の安否確認をどう行うか

といった場面で「表札のような役割」が求められたそうです。

人々は紙や木の板などに名前を書いて、家の入口やバラックに掲げるようになり、それがきっかけとなって「表札を掲げる」文化が一般にも広まっていったと言われています。(※諸説あり※)

名前を掲げることで生まれる“つながり”

このような背景から、日本の暮らしに定着した「表札」。

災害時の工夫として始まったものが、やがて家の顔として、また家族の想いを伝える象徴として、住まいの入り口に欠かせない存在となっていったようです。

CRANK-nameplateでも、「新築に合わせて」「家族の名前をちゃんと出したくて」など、さまざまな想いを込めて木製表札をご依頼くださるお客様がいらっしゃいます。

名前を掲げるということは、「ここに誰が、どんな思いで暮らしているのか」をさりげなく伝えることなのかもしれません。

暮らしに寄り添う、木の表札

木のぬくもりを感じられる木製表札は、自然素材ならではの経年変化も魅力です。

家族の成長とともに味わいが増すような、そんな表札をお届けできたらという思いで、ひとつひとつ手作業で仕上げています。

CRANK-nameplateでは、名前の美しさや、暮らしへの想いを形にすることを大切にしています。

暮らしの入り口に、やさしく佇む木製表札を──。

これからも、そんなものづくりを続けていきたいと思っています。